民族学博物館の建物は、以前は最高裁判所として使われていました。建物自体も装飾が豪華で価値があります。吹抜の広いホールが印象的です。

マーチャーシュ教会

次に地下鉄とバスで、マーチャーシュ教会へ行きました。国王の戴冠式が行われた、ブダペストのシンボルとされる教会です。最初の日に泊まったヒルトン・ホテルの隣だったのですが、日曜日は、たぶんミサをするためと思うのですが、入れなかったので、改めて今日行くことになりました。教会の前には、観光馬車がいました。早朝、ゲッレールト・ホテルの前の道を、ブダの丘に向かって、馬車が10台くらい走っていくのが、部屋から見えたのですが、出勤していくところだったのかもしれません。

シナゴーグ

シナゴーグというのは、ユダヤ教の教会です。ブダペストのシナゴーグは、ニューヨークに次いで、世界で2番目に大きいものです。入口で、小さい半球形の黒い帽子を、かぶるようにと渡されました。妻には渡されなかったので、男性だけがかぶる物のようです。隣には博物館もあって、ユダヤ教の儀式に使う道具や、経典の本などが展示されています。残念ながら、ユダヤ教の知識がほとんどないので、よく意味が理解できませんでした。ハンガリーでもホロコーストで多くの犠牲者がでたようで、その展示もありました。

シナゴーグ内部

シナゴーグ内部

オペラ座見学ツアー

昨日は、オペラ座見学ツアー が休みで行けなかったので、今日行くことにしました。1日2回(3時、4時)、ハンガリー語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語で、ガイド付き見学ツアーが行われます(2400フォリント、1300円)。売店でチケットを買って、待っていると、入口が人で一杯になってきました。言語別のグループに分かれますが、英語は人数が多いので2グループに分かれました。全グループが一緒に回ることはできないので、グループごとにコースが違うようです。

私たちは英語第2グループになりました。20人ほどです。正面の大階段を上がって、ロイヤル・ボックスの後の控室に行きます。ロイヤル・ボックスは、今も政府関係専用になっていて、一般客は入れないようです。ロイヤル・ボックスへは、専用入口から入って、専用階段を上って、専用控室を通って行くようになっていて、一般客とは隔離されています。次に、一般客用のフォワイエを見ます。フォワイエの周囲には、スモーキング・コリドーという喫煙用の廊下が

あります。それから、1階客席に入りました。舞台の上では、今夜の公演の準備で、舞台装置を動かしたり、幕を上げたり下ろしたり、忙しそうです。見学は45分ほどで終わりました。

オペラ座

オペラ座

パーリンカ

おみやげのパーリンカを買いに、マジャール・パーリンカ・ハーザ(ハンガリー・パーリンカの家)というパーリンカの専門店に行きました。ちょうどタイミングよく、成田からパリまでの飛行機の中で、日本航空の機内誌で、この店が紹介されているのを見て、行くことにしたのです。

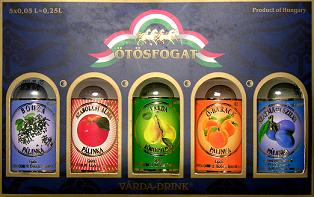

パーリンカとは、ハンガリー特産の果実酒です。アルコール度は50%くらいで、食前酒として飲みます。日本の果実酒は焼酎に果物を漬け込んで作りますが、パーリンカは、ぶどうからブランデーを作るように、果物を酒にして蒸留して作ります。パーリンカという名前を使うにはいくつか条件があって、法律で規制されているようです。梨のパーリンカ(2960フォリント)と、パーリンカのミニボトルの詰合せ(1560フォリント)を買いました。写真の詰合せは、左から、ニワトコ、りんご、梨、アプリコット、プラムのパーリンカです。ニワトコとは、elderを英和辞典で引くと、そう書いてあったのですが、どんなものかは知りません。

パーリンカのミニボトルの詰合せ

パーリンカのミニボトルの詰合せ

オペラ「ラ・ボエーム」

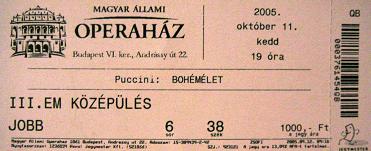

ホテルに戻って荷物を置いて着替えてから、また、オペラ座に向かいました。今度は、見学ツアーではなく、プッチーニ作曲のオペラ「ラ・ボエーム」の公演を見るためです。チケットは、オンラインで買いました。値段は11800フォリントから400フォリントまでありますが、私たちの席は、4階の中央やや右よりの席で、1000フォリント(558円)です。高い方から6番目のランクの席です。舞台はちゃんと見えます。この下にまだ2ランクありますが、馬蹄形の客席の横側の後ろの席なので、舞台は一部分しか見えない(あるいは、ほとんど見えない)と思います。

オペラのチケット

オペラのチケット

正面入口でチケットを見せて入ろうとすると、4階席は別の入口だと言われました。最上階の4階席は、1〜3階席とはつながってなくて、劇場の横の裏口のような入口から入って、裏階段のような階段を登って4階まで行くのです。なので、正面入口の大階段やフォワイエの豪華な装飾は見られません。見学ツアーに行っておいて良かったです。4階にもビュッフェはあって、開演前にカナッペを食べました。

あらすじ

詩人のロドルフォは、パリの屋根裏部屋で貧乏暮らしをしている。或る夜、ロドルフォの部屋に、お針子のミミが、ろうそくの火をもらいにやって来る。2人は恋に落ち、一緒に暮らし始める。ミミが肺病になるが、治療費がないため仕方なく、ロドルフォと別れて、金持ちの愛人になることにする。いよいよ死期が近づいたミミは、最後にもう一度ロドルフォに会いに、部屋にやって来て、そのまま息を引き取る。